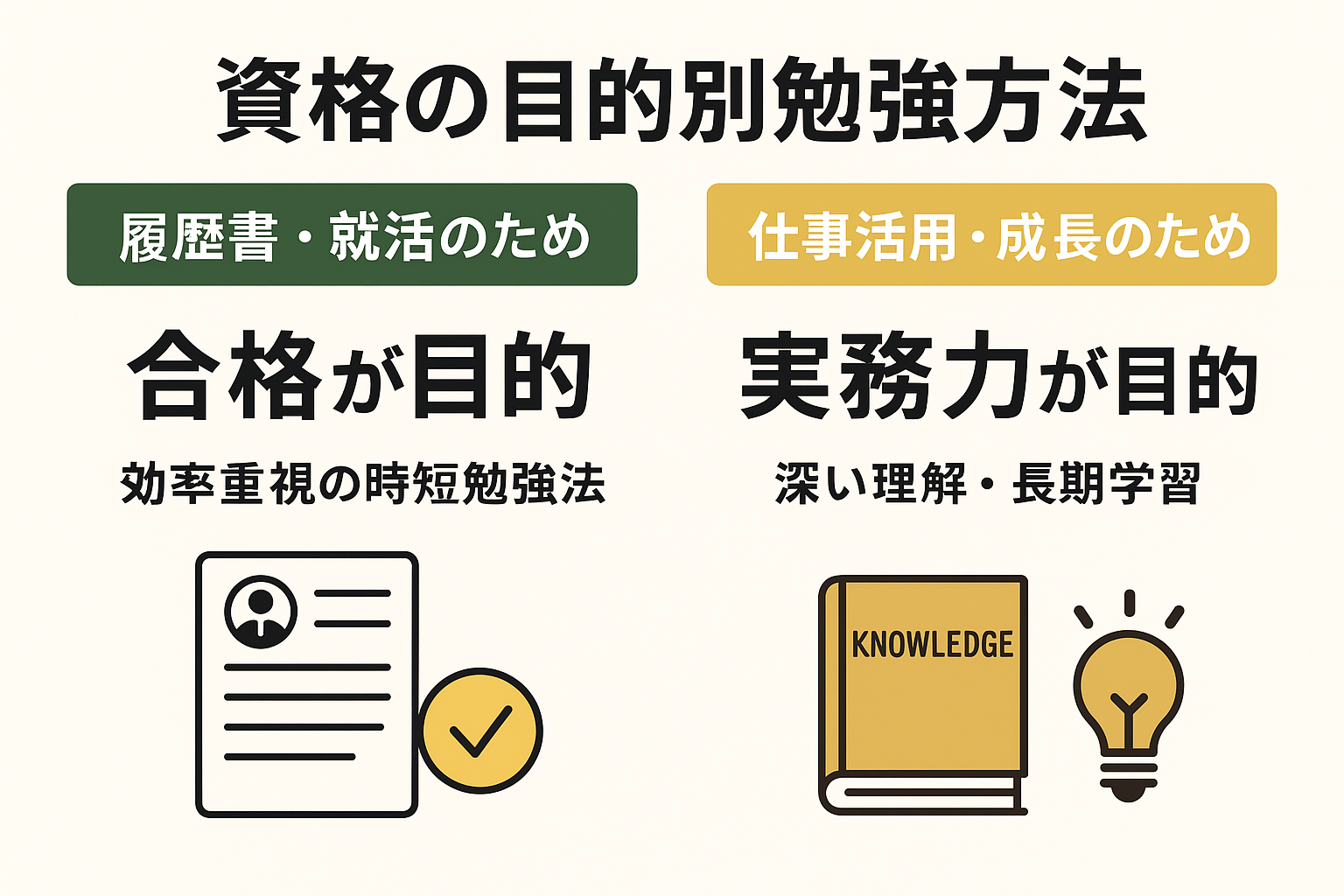

資格を取ろうと考えたとき、まず意識すべきなのは 「自分はなぜ資格を取るのか?」 という目的です。

大きく分けると、資格勉強の目的には次の2種類があります。

- 就活や履歴書に書くため(合格が目的)

- 仕事で活用・自身の成長のため(実務力が目的)

実はこの2つでは、勉強の進め方も勉強時間もまったく違います。

例えば同じ資格を目指すにしても、履歴書用なら50〜100時間で合格を目指せる一方、仕事活用となると200〜400時間、場合によってはそれ以上の学習が必要です。

この記事では、まず 就活・履歴書向けの効率勉強法 を詳しく解説し、その後におまけとして 仕事活用向けの学び方 を紹介します。

履歴書・就活のための資格勉強法

就活において資格は「努力の証明」として有効です。

多くの企業は「この資格があるから即戦力!」と判断するわけではなく、「勉強して合格できる努力をした」という実績を評価します。

つまり、就活における資格勉強は 合格さえすればOK。

効率的に点数を取ることが最優先です。

ここでは、就活生におすすめする 最短合格の勉強ステップ を紹介します。

ステップ① 教科書を流し読みする

最初から理解しようとしなくて構いません。

むしろ「教科書を一言一句理解しながら読む」のは時間の無駄です。

- 教科書を「読み物」として流し読みする

- どんな分野があるのかを大まかに把握する

- 図表や太字、出題されそうな箇所をなんとなく確認

この段階で理解度はゼロで大丈夫。

目的は 「全体像をつかむ」こと です。

ステップ② 過去問を解く(答えと解説を見ながらでOK)

次にいきなり過去問を使います。

解答を見ながら進めても問題ありません。

ここでやるべきことは2つです。

- 暗記するべき項目をメモする

- 例:「著作権は死後70年」

- 例:「貸借対照表=B/S」

- ひっかけ問題があるかを確認する

- 数字を入れ替えてくる

- 選択肢に似た言葉を混ぜてくる

このメモ作業が、後の暗記効率を大きく上げます。

ステップ③ 過去問を繰り返し解く

一度解答を見ながら解いた過去問を、次は自力で解きます。

最初は点数が取れなくても気にしなくてOK。

重要なのは 「選択肢を覚えるレベル」 まで同じ過去問を繰り返すことです。

就活用資格は、理解よりも暗記の比重が高いため、選択肢暗記で十分合格できます。

ステップ④ 勉強法の分岐

過去問を解いていると、「ひっかけ問題」があるかどうかで勉強法が変わります。

- ひっかけ問題がある場合

→ 間違えた問題については、教科書を読み直して理解する - ひっかけ問題がない場合

→ 教科書を読む必要はもうなし。過去問暗記に専念

ステップ⑤ 暗記メモを活用

勉強中に作った暗記メモは、できるだけ短くまとめましょう。

✅ 悪い例:

「著作権法第51条において、著作者の死後70年間は著作権が保護される」

✅ 良い例:

「著作権=死後70年」

このように 一言+キーワード にすることで、見るたびに頭に入りやすくなります。

履歴書・就活向けにおすすめの資格

効率重視で短期間に合格しやすく、履歴書にも書ける資格を3つ紹介します。

- ITパスポート

- 国家資格で知名度が高い

- 理系・文系どちらの就活にも有効

- 勉強時間:50〜100時間程度

- 知的財産管理技能検定3級

- 特に理系やメーカー志望におすすめ

- 出題範囲がコンパクトで取りやすい

- 勉強時間:30〜60時間程度

- 簿記3級

- 文系・事務系志望に有効

- 社会人になってからも基礎知識として役立つ

- 勉強時間:80〜120時間程度

仕事で活用・成長のための資格勉強法(おまけ)

一方で「仕事で使える力をつけたい」という人は、勉強法が大きく変わります。

合格よりも 理解と応用 が重要になるからです。

特徴

- 勉強時間は200〜400時間以上が目安

- 過去問暗記だけでは不十分

- 「なぜそうなるのか」を深く理解する必要がある

- 実務や現場とリンクさせながら学ぶのが効果的

勉強法

- 教材は網羅型テキストを選ぶ

- 過去問は「解答を覚える」ではなく「理屈を理解する」

- 実務で試す・人に説明するなどアウトプットを取り入れる

おすすめ資格(例)

- 電験三種(電気主任技術者)

→ 発電所・工場・ビル管理など電力系の王道資格 - 電気工事施工管理技士

→ 施工管理や監督職を目指す人に必須 - その他、業務直結資格(応用情報技術者、宅建など)

まとめ

- 就活・履歴書のための資格

- 流し読み → 過去問暗記 → 暗記メモで最短合格

- 勉強時間:50〜100時間程度

- 仕事活用・成長のための資格

- 深い理解+実務連動

- 勉強時間:200〜400時間以上

大事なのは、資格勉強を始める前に 「自分は何のために資格を取るのか?」 をはっきりさせることです。

目的を間違えると「無駄に時間をかけすぎる」「合格したのに実務で役立たない」といった失敗につながります。

逆に、目的に合った勉強法を選べば、効率的に合格を手に入れ、就活やキャリアアップに直結させることができます。